作者:广东省药学会 深圳市宝安纯中医治疗医院 中药师 杨洋

主任药师 陈琴华

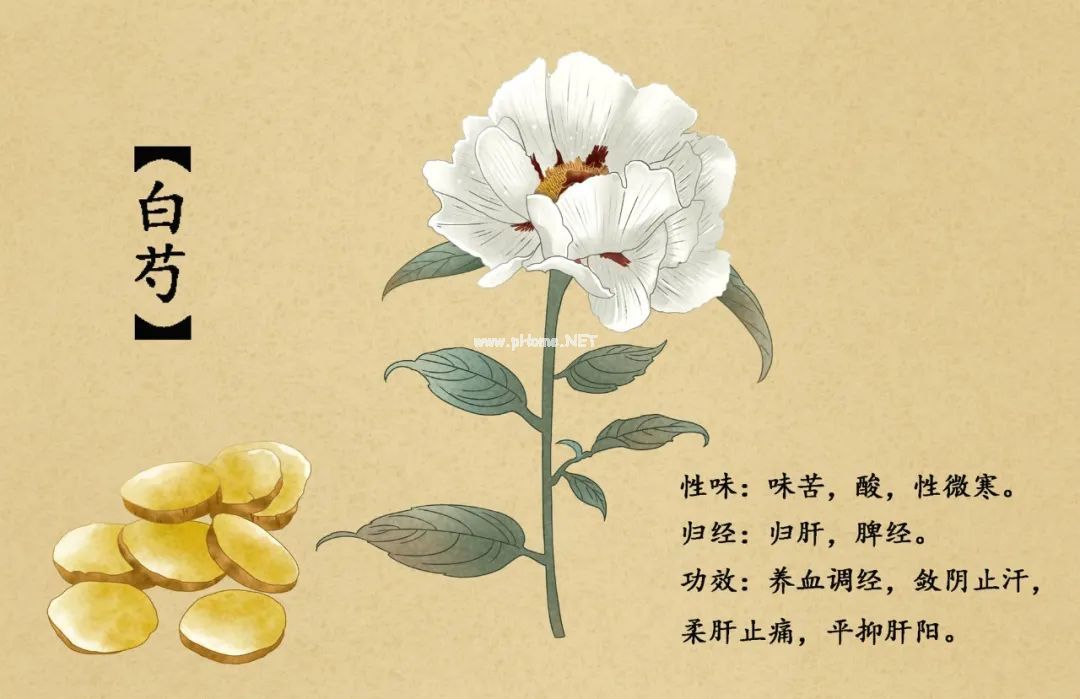

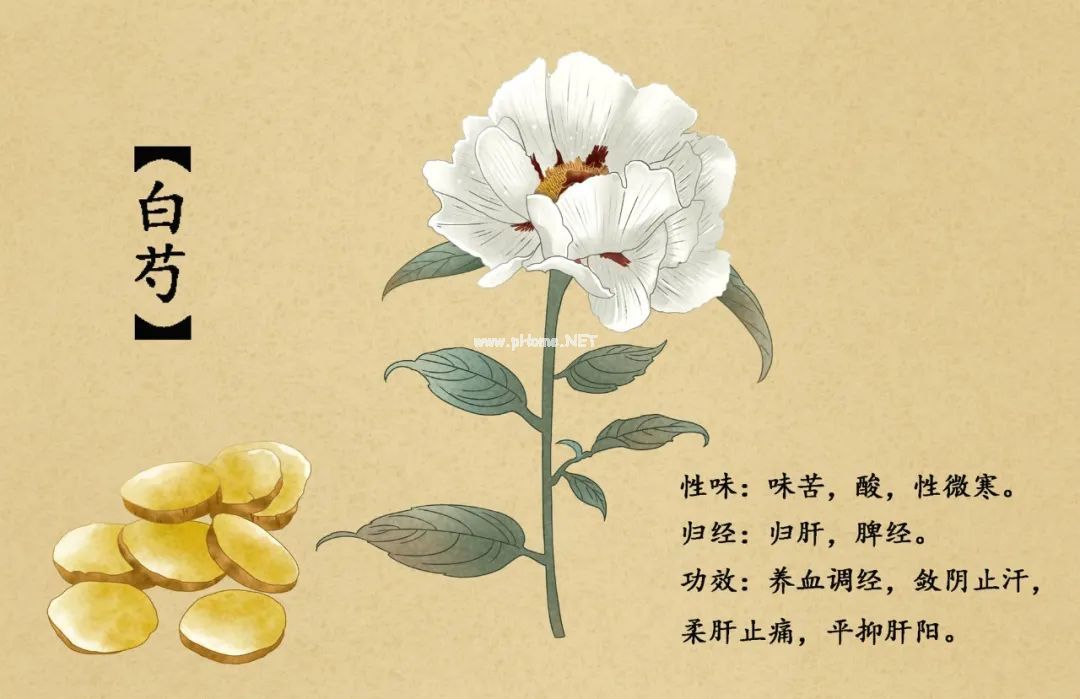

白芍又名金芍药、白芍药,是我国药用的传统花卉。

《诗经·郑风》中就有“维士与女,伊其相谑,赠之以芍药”诗句。因多在男女惜别时相赠,故我国古代人民把芍药称作为将离草。古代有“牡丹为花王,芍药为花相”的说法,芍药花容美好、天生丽质,兼具色、香、韵之美。芍药不单美艳,更贵在芍药还带着个“药”字。芍药的根茎可以入药,花朵可晒干后作为花茶饮用,杭白芍更是滋阴补血的上品。因此芍药也名“女科之花”。

说起芍药就不得不提起牡丹,很多人把牡丹和芍药混为一谈,其实不然,牡丹芍药在花期上是有区别的,牡丹一般在4月中下旬开花,而芍药是在5月上中旬开花,而芍药和牡丹搭配可在视觉效果上延长花期,因此常和牡丹搭配种植。

白芍主产于山东、安徽、浙江、四川、贵州等省,东北、河北、山西、内蒙古、陕西等地有栽培。

白芍按产区可分为三大类:产于浙江的称“杭芍”,产于安徽的称“亳芍”,产于四川的称“川芍”,其中以产于浙江杭州的杭白芍最为道地,是著名的浙八味之一。亳白芍表面粉白色或类白色,较光滑;杭白芍表面棕色或浅棕色,较粗糙,有明显的纵皱纹及细根痕。白芍质坚实而重,不易折断,断面灰白色或微带棕色,角质样,木部有放射状纹理。气微,味微苦而酸。以根粗长匀直、皮色光洁、质坚实、断面粉白色、粉性大、无白心或裂断痕者为佳。

白芍作为中药材使用,已有悠久的历史,始载于东汉《神农本草经》为中品谓:“芍药”。陶弘景始分赤、白二种,云:"今出白山、蒋山、茅山最好,白而长大。余处亦有而多赤,赤者小利。赤芍活血祛瘀,白芍和血养阴,属于祛邪固本的良药。"《本草纲目》曰:十月生芽,至春乃长,三月开花。其品凡三十余种,有千叶、单叶、楼子之异。入药宜单叶之根,气味全浓。其性微寒,味苦、酸;归肝经、脾经。功能主治养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗。治胸腹胁肋疼痛,泻痢腹痛,自汗盗汗,阴虚发热,月经不调,崩漏,带下。

白芍应用广泛,在中医临床应用中已有千年历史,被誉为“妇科第一药方”的四物汤中就有白芍,起到养血调经、平肝止痛、敛阴止汗的作用。

现代药理学研究表明:

芍药花,含有黄芪苷、山柰酚等成分,具有补血敛阴、柔肝止痛、养阴平肝的功效,可用于泻痢腹痛、自汗、盗汗、湿疮发热、月经不调等症。芍药花可食用,熬粥、做汤、泡茶均可,色香味俱佳,可使容颜红润,改善面部黄褐斑和皮肤粗糙,经常使用可使气血充沛、精神饱满。

芍药根经去皮、水煮后苷类成分略有下降,但其中的有害成分苯甲酸则明显降低。有解痉、镇痛、抗炎、抗心肌缺血等药理作用。

野生品种与栽培品种作用相似,对中枢有抑制作用,可解热降温,镇静催眠;具有解痉、抗炎、抗溃、增强细胞免疫和体液免疫、扩张血管,增加血流量、耐缺氧、降血压、抑制血小板凝集、抗菌、保肝、抗诱变抗肿瘤、抑制肥大细胞组织胺释放、神经接头去极化等作用。

白芍本是美白的一款佳药,配合白茯苓祛斑增白,甘草润肤解毒的功效,在女性美容方面更显其卓功效。常饮可使气血充沛,容颜红润,精神饱满。能调节女性内分泌、养血柔肝,使气血充沛、容颜红润,从而美白祛斑。明代医学著作《医学入门》记载的三白汤:“白芍、白术、白茯苓各5克、甘草3克,水煎,温服”。这个方子可以补气益血、美白润肤,遂在民间流传开来。此方配伍精当,适于气血虚寒导致的皮肤粗糙、萎黄、黄褐斑、色素沉着、雀斑、暗疮等。

下面介绍民间常用的使用白芍的一些中药方剂,以及民间老百姓常用的食疗方法,供大家参考应用。

芍药花6克,粳米50克。加水熬粥,粥快熟时,放入洗净的芍药花瓣,至粥完全熟时即可食用。此粥可行血养阴,适用于肝郁胁痛及经期腹痛等患者。

芍药花3~5克,用开水冲饮,可调入冰糖、蜂蜜或绿茶同饮。常饮此茶能调节女性内分泌、清热解毒、祛除色斑,令容颜润泽。

芍药花2克、生地3克、绿茶3克。用开水冲泡后饮用。此茶可养阴清热、柔肝舒肝。

用料原材料:白芍10克,枸杞子10克,乳鸽300克,姜10克,清水1000克。调味料:盐5克,鸡精3克,糖1克,胡椒粉1克。

② 将净锅上火,放入清水、姜片、乳鸽、白芍、枸杞子,大火烧开转小火炖40分钟调味即成。

功效作用:白芍渴治疗肝阳亢盛引起的头晕、眩晕,阴血不足引起的月经不调、崩漏带下,也可治疗营养不良、表虚自汗。

头晕、头痛:白芍12克、当归15克、川芎10克。水煎,分3次温服,每日1剂。

胃痛、腹痛:白芍30克、甘草9克、水煎服。

痛经:白芍9克、干姜3克、红糖20克、水煎服。

肠炎、痢疾:白芍15克、马齿苋30克、木香6克、甘草6克。水煎服。

贫血:当归100克、白芍50克、丹参250克,共研为末,每次5克,日服3次。

便秘:白芍30克、生甘草20克、枳实15克。水煎服。

一般人群皆可食用但不可与藜芦同用,虚寒证不宜单用。孕妇不宜过多食用。

文章图片部分来自网络,用于公益传播。对图片作者表示感谢,如有侵权,请留言联系删除。

[1]金英善,陈曼丽,陶俊.芍药化学成分和药理作用研究进展[J].中国药理学与毒理学杂志,2013,27(04):745-750.

[2]张海云, 马龙涛, 李凤英. 牡丹和芍药的区别[J]. 中国花卉盆景, 2000(2):11.

[3]梅全喜,宋叶,金艳,王秀娟,金世元.国医大师金世元教授谈“浙八味”[J].时珍国医国药,2019,30(03):704-707.

[4]周红涛. 中药赤芍与白芍的道地性研究[D]. 中国中医研究院中药研究所;中国中医科学院;中国中医研究院;中国中医科学院中药研究所, 2002.

[5]孙星衍(清),孙冯翼.神农本草经[M].北京:科学技术文献出版社,1996:90-92.

[6]陶弘景.本草经集注[M].影印本.北京:人民卫生出版社,1982.

[7]李时珍.本草纲目[M].北京:人民卫生出版化,1957:41-41.

[8]彭莉莉, 谭秀凤. 浅析四物汤在妇科方剂中的引申变化[J]. 江西中医药, 2006, 37(10):50-50.

[9]舒希凯,段文娟,刘伟等.芍药花化学成分研究[J].中药材,2014,37(01):66-69.

[10]金林,赵万顺,郭巧生等.芍药根化学成分分布及加工工艺研究[J].中国中药杂志,2015,40(10):1953-1959.

[11]王红蕊. 中药美白“仙子”白芍[J]. 医药食疗保健, 2000(008):P.22-22.

[12]马静. 三白汤让你由内而外白起来[J]. 健康博览(6):18.

[13]卢颖. 药用花卉——芍药[J]. 中华养生保健, 2007, No.213(12):42-43.

本文收录于合集: